当人工关节的尺寸偏差超过 5 微米,可能导致患者术后关节疼痛、活动受限;当心脏支架的壁厚差达 10 微米,可能引发血管内血栓风险;当诊断设备的探测器零件存在 0.1 毫米的装配偏差,可能造成影像误诊 —— 医疗零件的加工精度与质量,直接关联着患者的生命安全与治疗效果。不同于普通工业零件 “允许极小误差” 的加工逻辑,医疗零件加工从设计、材料、工艺到检测,必须坚守 “零容错” 底线:不允许任何尺寸超差、不允许任何表面缺陷、不允许任何性能隐患。本文将从 “零容错” 的核心诉求出发,拆解医疗零件加工全流程的技术壁垒与质量管控体系。

一、“零容错” 的底层逻辑:医疗零件的特殊性决定严苛标准

医疗零件的 “零容错” 并非技术噱头,而是由其 “植入人体”“诊断关键”“长期服役” 三大特性决定,每一处微小缺陷都可能引发不可逆的医疗风险。

1. 植入式零件:与人体组织的 “无缝适配” 要求

人工关节(髋关节、膝关节)、心脏支架、人工耳蜗等植入式零件,需在人体内部长期服役(人工关节寿命需达 15-20 年),其加工精度直接影响生物相容性与功能稳定性:

尺寸精度:人工髋关节的股骨头球面度需控制在 3 微米以内,若球面存在 5 微米的偏差,会导致关节面摩擦系数增大,加速假体磨损,产生金属碎屑引发炎症;

表面质量:心脏支架的内壁粗糙度需≤Ra0.4μm,若存在微小划痕(深度超 2 微米),会破坏血管内皮细胞的附着环境,增加血栓形成概率;

材料纯度:医用钛合金(Ti-6Al-4V)的有害杂质(铁、氧、氮)含量需≤0.1%,若氧含量超标,会导致材料脆性增加,植入后可能出现支架断裂风险。

2. 诊断设备零件:精准检测的 “基准保障”

CT 探测器组件、核磁共振(MRI)梯度线圈零件、超声探头核心部件等诊断设备零件,其精度决定检测数据的准确性:

几何精度:CT 探测器的闪烁晶体阵列间距误差需≤2 微米,若间距偏差达 5 微米,会导致射线探测出现 “盲区”,影响影像分辨率,可能漏诊微小病灶;

装配精度:MRI 梯度线圈的绕组位置偏差需≤0.1 毫米,若位置偏移,会导致磁场均匀性下降,影像出现伪影,干扰医生对病情的判断;

性能稳定性:超声探头的压电陶瓷振子厚度误差需≤3 微米,厚度偏差会改变超声频率,导致探测深度与分辨率异常,影响诊断结果。

二、“零容错” 的实现路径:全流程技术体系的协同管控

医疗零件加工的 “零容错”,需通过 “设计 - 材料 - 加工 - 检测” 四大环节的技术闭环实现,每个环节都需建立 “超精密 + 全监控” 的管控逻辑。

1. 设计端:数字孪生的 “预演式” 优化

传统医疗零件设计需制作多轮物理样机验证,易因设计疏漏导致加工缺陷。数字孪生技术通过 “虚拟仿真 + 参数迭代”,提前规避容错风险:

零件性能仿真:在虚拟环境中模拟人工关节的受力情况(如髋关节承受 3-5 倍体重的载荷),通过有限元分析优化零件结构(如将股骨头颈部过渡圆角从 1 毫米调整为 1.5 毫米),避免应力集中导致的疲劳断裂;

加工工艺预演:针对心脏支架的激光切割工艺,通过数字孪生模拟激光功率(如 100W-150W)、切割速度(50-100mm/s)对切口质量的影响,提前发现 “热影响区过宽”(超 20 微米)问题,优化参数将热影响区控制在 10 微米以内,避免支架切口毛刺引发血管损伤;

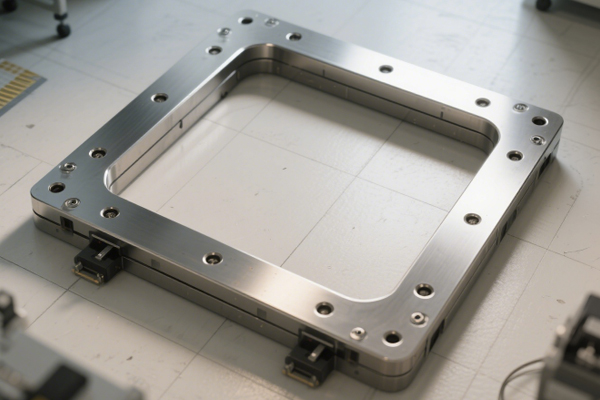

装配兼容性验证:对人工耳蜗的麦克风组件,通过虚拟装配验证零件间的配合间隙(需控制在 5-10 微米),避免因间隙过大导致的声音传导失真,或间隙过小导致的装配卡滞。

2. 材料端:医用级材料的 “源头把控”

医疗零件的材料需满足 “生物相容性 + 力学性能 + 加工稳定性” 三重要求,从源头杜绝容错隐患:

材料筛选:植入式零件优先选用 “医用级钛合金、钴铬钼合金、医用不锈钢(316L)”,这些材料需通过 ISO 10993 生物相容性测试(如细胞毒性、致敏性检测),确保植入人体后无排异反应;

材料预处理:医用钛合金毛坯需经过 “真空退火” 处理,消除锻造过程中的内应力(内应力值需≤50MPa),避免加工后因应力释放导致零件变形(变形量超 3 微米);

材料追溯:每批材料需附带 “材质证明书”,记录化学成分、力学性能(如抗拉强度、屈服强度)、热处理工艺等信息,实现从 “原材料到成品” 的全程追溯,若后续出现质量问题,可快速定位材料是否存在隐患。

3. 加工端:超精密设备与工艺的 “毫米级到微米级” 跨越

加工环节是 “零容错” 的核心执行端,需依赖高精度设备与定制化工艺,控制每一处加工细节:

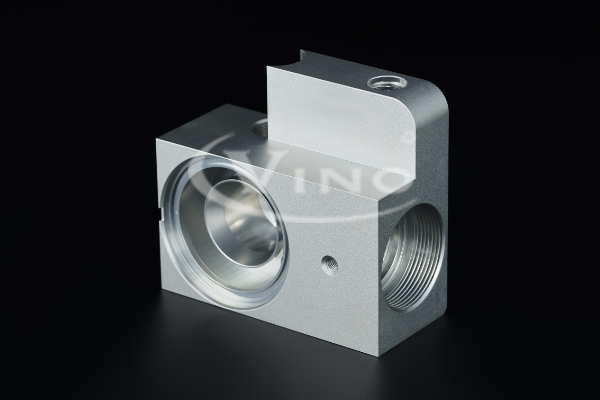

设备精度保障:采用 “超精密五轴加工中心”(定位精度 ±1 微米,重复定位精度 ±0.5 微米)加工人工关节,搭配 “陶瓷轴承主轴”(回转跳动≤2 微米)与 “光栅尺反馈系统”(分辨率 0.1 微米),确保股骨头球面的加工精度;

定制化刀具选择:加工医用不锈钢零件时,选用 “金刚石涂层刀具”(刃口半径 5-8 微米),减少刀具磨损(磨损量≤3 微米 / 100 件),避免因刃口崩损导致的表面划痕;加工钛合金时采用 “低温切削技术”(切削区温度控制在 200℃以下),减少高温导致的材料氧化(氧化层厚度≤1 微米);

洁净加工环境:加工车间需达到 “万级洁净标准”(每立方米空气中≥0.5 微米的颗粒数≤352 万个),并采用 “恒温恒湿控制”(温度 20±0.5℃,湿度 45%-55%),避免粉尘附着(颗粒直径超 1 微米)导致的表面缺陷,或温度波动(超 1℃)导致的加工尺寸偏差(如轴径偏差 3-5 微米)。

4. 检测端:全检 + 无损 + 追溯的 “三重防线”

医疗零件检测需突破 “抽样检测” 的传统模式,实现 “100% 全检”,且检测精度需高于加工精度一个数量级:

在线实时检测:在加工设备上集成 “激光测头”(测量精度 ±0.5 微米)与 “视觉检测系统”(像素精度 0.3 微米),加工过程中实时监测尺寸与表面质量 —— 例如加工人工关节髋臼时,激光测头每 5 秒测量一次内球面直径,若发现偏差超 2 微米,立即暂停加工并调整参数;

离线无损检测:采用 “微焦点 X 光检测”(分辨率 5 微米)排查人工关节内部是否存在裂纹(最小可检测 0.1 毫米裂纹);通过 “超声探伤”(灵敏度 0.1 毫米)检测心脏支架的壁厚均匀性(壁厚差需≤5 微米);利用 “原子力显微镜”(AFM)测量零件表面粗糙度(精度达 0.1 纳米),确保符合医用标准;

全生命周期追溯:为每个零件赋予唯一的 “二维码 / 激光打码”,记录加工设备编号、刀具型号、切削参数、检测数据、操作人员等信息,上传至医疗制造云平台。患者术后若出现假体问题,可通过扫码快速追溯到具体加工环节,定位是否存在工艺疏漏。

三、“零容错” 的行业实践:典型医疗零件的加工案例

1. 人工髋关节股骨头加工

核心要求:球面度≤3 微米,表面粗糙度 Ra≤0.2μm,材料为 Ti-6Al-4V;

技术路径:采用超精密五轴加工中心,主轴转速 15000 转 / 分钟,搭配金刚石刀具(刃口半径 8 微米),切削参数优化为 “切削速度 80m/min,进给量 0.05mm/r”;加工中通过激光测头实时补偿热变形(补偿量 2-3 微米);最终通过原子力显微镜全检表面质量,确保无划痕、无氧化层;

结果:批量加工合格率达 99.8%,球面度稳定在 2.5 微米以内,满足植入人体的长期使用需求。

2. 心脏支架激光切割

核心要求:壁厚差≤5 微米,切口热影响区≤10 微米,材料为 316L 不锈钢(壁厚 0.15mm);

技术路径:采用 “飞秒激光切割设备”(脉冲宽度 100 飞秒),激光功率 120W,切割速度 80mm/s;切割前通过数字孪生模拟优化路径,避免过切;切割后通过视觉检测系统全检切口质量,利用电化学抛光消除微小毛刺(毛刺高度≤2 微米);

结果:壁厚差控制在 3 微米以内,热影响区≤8 微米,符合血管植入的安全标准。

“零容错” 不是技术终点,而是生命责任的起点

医疗零件加工的 “零容错”,本质是用工业制造的精度,守护生命健康的底线。它不仅需要超精密设备、先进检测技术的支撑,更需要制造企业建立 “以患者为中心” 的质量文化 —— 每一个微米的偏差控制、每一次全检的严格执行、每一条追溯数据的完整记录,都是对生命的敬畏。随着 3D 打印(增材制造)在个性化医疗零件(如定制化人工关节)中的应用,以及 AI 技术在工艺优化(如基于机器学习的误差预测)中的突破,“零容错” 的标准将进一步升级(向 “亚微米级”“纳米级” 迈进)。但无论技术如何迭代,“生命至上” 的核心逻辑不会改变,这正是医疗零件加工区别于其他制造领域的根本所在,也是推动医疗制造产业持续进步的核心动力。