在精密制造领域,医疗设备零件与通用精密机械零件如同两条平行线 —— 前者承载着生命安全的重量,后者支撑着工业生产的精度,却在加工成本的构成维度上呈现出显著分野。医疗设备零件加工的成本曲线,始终围绕 “合规性溢价” 与 “小批量定制” 波动;而精密机械零件的成本控制,则更依赖 “规模效应” 与 “工艺标准化”。这种差异的背后,是材料选择、工艺复杂度、质量管控等多重因素的交织作用,最终形成了两类精密加工领域截然不同的成本逻辑。

材料成本:合规性溢价与性能适配的分野

医疗设备零件的材料选择首先面临 “生物相容性” 的刚性约束,这种合规性要求直接推高了基础材料成本。与人体接触的植入式零件(如人工关节、骨科螺钉)必须采用钛合金(TC4、Ti6Al4V)或医用不锈钢(316L),其采购价格较工业级同类材料高出 30%-50%。某骨科器械企业的采购数据显示,医用 TC4 钛合金棒料单价约 180 元 / 公斤,而工业级 TC4 材料仅为 110 元 / 公斤,且每批次材料需额外支付 2000-5000 元的生物相容性检测费用。

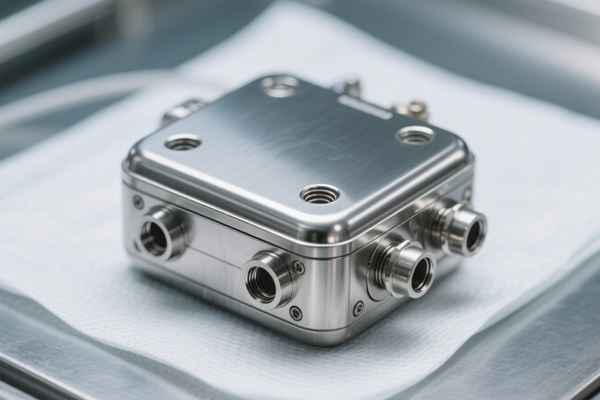

对于非植入类医疗设备零件(如呼吸机阀门、超声探头外壳),材料成本同样存在隐性溢价。食品级 POM(聚甲醛)用于医疗器械时,需通过 USP Class VI 生物相容性认证,其价格较普通工业级 POM 高出 40%;而用于 MRI 设备的无磁不锈钢,因严格控制镍、铬元素含量,每吨成本比普通 304 不锈钢高出 1.2 万元。这种材料成本的差异,源于医疗领域对 “零风险” 的极致追求 —— 即使是外观件,也需避免释放可能引发过敏的物质。

精密机械零件的材料选择则更侧重 “性能 - 成本比” 的平衡。工业机器人关节轴承多采用 20CrMnTi 渗碳轴承钢,单价约 8 元 / 公斤,通过表面处理即可满足耐磨性要求;机床导轨选用 45# 钢调质处理,成本仅为医用不锈钢的 1/5。在批量生产中,精密机械行业甚至会根据零件寿命周期设计材料方案:对磨损速率低的非关键件,采用 Q235 普通碳钢替代合金材料,单套零件材料成本可降低 60% 以上。

工艺成本:定制化复杂度与标准化效率的博弈

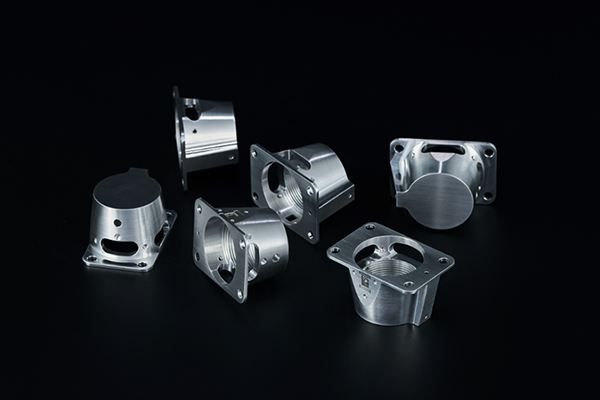

医疗设备零件的 “小批量、多品种” 特性,使得工艺成本难以通过规模效应摊薄。某微创手术器械企业的生产线数据显示,其腹腔镜手术钳的年产量约 5000 套,每套包含 12 个精密零件,单个零件的加工批量仅 400-500 件。这种生产规模下,五轴加工中心的换型调试时间(约 4 小时 / 次)占总生产时间的 30%,而每次换型产生的刀具损耗、夹具调整成本约 2000 元,直接推高了单位工艺成本。

工艺复杂度的差异进一步拉大成本差距。植入式心脏瓣膜的镍钛合金支架,需通过激光切割(精度 ±0.005mm)、电解抛光(表面粗糙度 Ra≤0.02μm)等特种工艺加工,单套加工工时达 15 小时,而同等尺寸的工业用镍钛合金弹簧,通过卷绕成型 + 普通磨削即可完成,工时仅 1.2 小时。更关键的是,医疗零件的工艺验证成本极高 —— 一套新手术器械的工艺确认需进行至少 3 轮全流程试产,每轮试产成本约 10 万元,而精密机械零件的工艺验证通常 1-2 轮即可完成,成本仅为医疗领域的 1/5。

精密机械零件的工艺成本优势,很大程度上来自标准化生产体系。汽车变速箱齿轮采用流水线加工模式,从锻造毛坯到最终成品,通过桁架机器人实现全自动流转,单班产量可达 2000 件,加工成本降至 12 元 / 件。即使是高精度的航空发动机叶片,凭借成熟的 “锻造 + 五轴联动铣削” 标准化工艺,当年产量超过 1 万件时,单位工艺成本可下降 40%。这种规模效应,是年需求量仅数百件的医疗精密零件难以企及的。

精度成本:公差等级与检测体系的层级差异

医疗设备零件的精度要求往往突破常规公差体系,形成 “超精密溢价”。神经外科手术机器人的末端执行器,其定位孔的位置度公差需控制在 ±0.003mm,相当于头发丝直径的 1/20,这种精度要求迫使加工企业采用纳米级测量仪器(如蔡司 PRISMO ultra 三坐标测量机,单价约 80 万元)进行全检,单零件检测成本达 50 元。而工业机器人的同类型执行器,位置度公差 ±0.02mm 即可满足需求,采用普通影像测量仪(单价约 10 万元)抽检即可,检测成本仅 3 元 / 件。

更严苛的是医疗零件的 “全生命周期精度” 要求。人工髋关节的球头与髋臼杯的配合间隙需控制在 5-10μm,且在植入人体后的 20 年内保持稳定,这要求加工过程中不仅要保证尺寸精度,还需通过残余应力检测(如 X 射线应力仪)、疲劳寿命测试(如高频疲劳试验机)等特殊手段验证长期性能,这些检测项目使单套零件的质量成本增加 200-300 元。相比之下,精密机械零件的精度考核多集中在出厂状态,如机床丝杠的精度检测主要关注初始导程误差,后续磨损可通过补偿系统修正,无需额外的长期性能验证。

精密机械零件的精度成本呈现 “阶梯式下降” 特征。当公差等级从 IT5(±0.011mm)放宽至 IT7(±0.03mm)时,加工成本可降低 50%,这源于普通数控机床即可满足 IT7 级精度要求,无需配备恒温车间(医疗零件加工必备,建设成本约 2000 元 /㎡)。某精密模具企业的数据显示,生产 IT6 级精度的导柱(公差 ±0.008mm)时,需在恒温 20±0.5℃环境下加工,单根成本 80 元;而 IT8 级精度的导柱(±0.025mm),在普通车间即可生产,成本降至 25 元。

合规成本:认证体系与追溯链条的隐性支出

医疗设备零件加工的 “合规性成本” 如同一个隐形漏斗,持续吞噬利润空间。从原材料入库到最终成品交付,需建立完整的可追溯体系:每批次材料附带材质证明(COC)、每道工序记录操作人员与设备参数、每件产品激光打标唯一追溯码,这些管理成本使生产效率降低 15%,人力成本增加 20%。某医疗部件代工厂的统计显示,为满足 FDA 的 QSR820 质量管理体系要求,其质量部门人员配置是同规模精密机械加工厂的 3 倍。

产品认证的费用差异更为悬殊。一套植入式医疗零件要进入欧美市场,需通过 CE 认证(费用约 15-30 万元)或 FDA 认证(费用约 50-100 万元),认证周期 6-12 个月;而精密机械零件出口仅需通过 ISO9001 认证(费用约 2-5 万元),周期 3 个月。更关键的是,医疗认证需持续投入 —— 每 3 年一次的复审费用约为初认证的 50%,而精密机械企业的体系维护成本仅占年营收的 1%-2%。

这种合规成本的差异,本质上是 “风险成本” 的转移。当医疗零件出现质量问题时,可能引发患者伤亡、产品召回、法律诉讼等连锁反应,某品牌人工心脏瓣膜因加工缺陷导致的召回事件,直接损失超过 1 亿美元。因此,医疗加工企业不得不投入巨资构建 “零缺陷” 防线:采用 100% 全检替代抽样检测(增加成本 30%)、建立无菌洁净车间(class 8 级洁净室建设成本约 5000 元 /㎡),这些投入在精密机械加工领域是难以想象的。

成本曲线的交叉点:小批量与高定制化的融合

当精密机械零件的生产批量降至医疗级水平(年需求量<1000 件)时,两者的成本曲线开始交叉。某航天科研院所定制的特种传感器零件,因批量仅 300 件 / 年,需采用与医疗零件相同的五轴加工中心和检测设备,其单位成本达到 800 元 / 件,接近同类医疗零件的 1200 元 / 件。这种情况下,工艺复杂度取代行业属性,成为决定成本的核心因素。

未来,随着个性化医疗的发展(如 3D 打印定制化骨科植入物)和工业领域 “柔性生产” 的普及,两类零件加工的成本逻辑可能进一步融合。但短期内,医疗设备零件加工仍将保持 2-5 倍于普通精密机械零件的成本水平,这种差异不是技术鸿沟,而是生命安全赋予的特殊成本权重 —— 在手术刀与工业机器人的齿轮之间,成本计算的天平永远向 “零风险” 倾斜。