材料是制造领域的基石,其性能与特性直接决定了产品的功能、可靠性与适用场景。在医疗设备与精密机械零件加工这两个高度依赖精度的领域,材料抉择却呈现出显著分野:医疗设备的材料选择以 “生物相容性” 为核心前提,兼顾功能稳定性与临床安全性;而精密机械零件(如机器人视觉系统、航空发动机组件)则更侧重材料的力学性能、加工精度与环境适应性。这种分野的背后,是两个领域截然不同的应用场景与技术要求,也折射出材料科学在满足多元需求时的精准适配逻辑。

一、核心诉求的本质差异

医疗设备与精密机械零件的工作环境与功能目标,从根本上决定了材料抉择的底层逻辑。

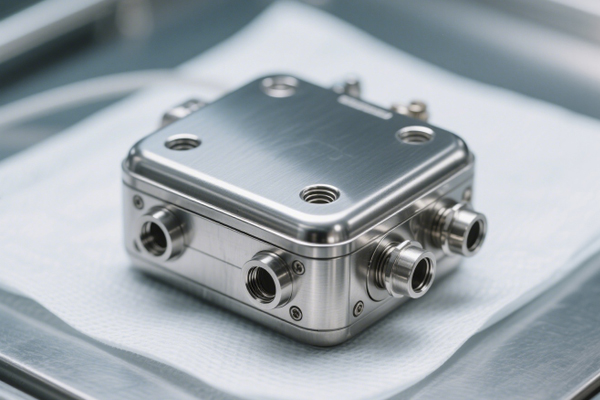

医疗设备的材料选择始终围绕 “与生命体共存” 这一核心场景展开。植入式医疗器械(如人工关节、心脏支架)直接与人体组织接触,材料必须通过严苛的生物相容性测试:需无毒性(细胞毒性评级≤1 级)、无致敏性(皮肤致敏试验阴性),且不会引发免疫排斥反应。例如,用于骨科植入的钛合金(Ti-6Al-4V),其表面需形成稳定的氧化膜(TiO₂),这层薄膜不仅能阻止金属离子溶出(溶出量需≤0.1μg/cm²・day),还能促进骨细胞的生长与结合,实现 “骨整合” 效果。即使是非植入式医疗设备(如手术显微镜、输液泵),材料也需满足高频次消毒需求 —— 能耐受 134℃高温高压蒸汽灭菌或 2% 戊二醛溶液浸泡,且性能不退化。

精密机械零件的材料抉择则以 “力学性能与精度保持性” 为首要标准。机器人视觉系统的镜头支架需要材料具备高刚性(弹性模量≥70GPa),以避免在高速运动中产生微变形;航空发动机的涡轮叶片则依赖高温合金(如 Inconel 718)在 650℃以上环境中保持抗拉强度(≥1200MPa)与抗疲劳性能。这些零件的材料需在加工过程中保持尺寸稳定性,例如用于精密齿轮的高强度合金钢(20CrMnTi),其热处理后的变形量需控制在 0.01mm/100mm 以内,才能保证啮合精度。

二、性能指标的分野维度

在具体性能指标上,两个领域的材料要求呈现出清晰的边界,甚至存在相互矛盾的需求。

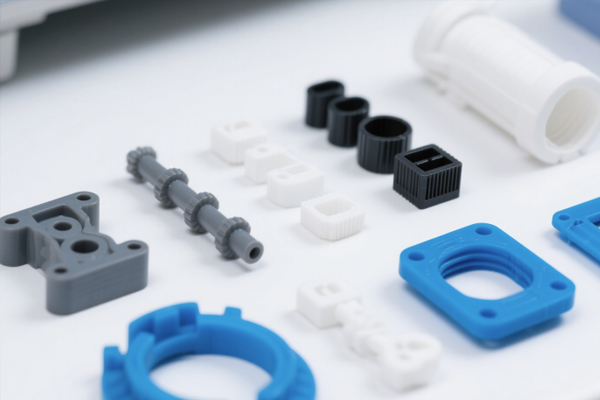

生物相容性与化学稳定性的优先级倒置。医疗设备的金属材料必须通过 ISO 10993 生物相容性认证,例如 316L 不锈钢因含钼(2-3%),不仅耐体液腐蚀(腐蚀速率≤0.001mm / 年),还能抑制细菌附着,成为手术器械的首选;而精密机械中常用的 440C 不锈钢,虽然硬度更高(HRC 58-60)、耐磨性更好,但因含碳量高(0.9-1.2%),在生理环境中易发生点蚀,绝不能用于植入式设备。聚合物材料的选择同样如此:医疗级硅胶(如聚二甲基硅氧烷)因具有优异的柔韧性(邵氏硬度 30-70A)和血液相容性,被用于输液管与人工心脏瓣膜;而精密机械密封件常用的氟橡胶(FKM),虽耐温性达 200℃以上,但因可能释放氟化物,被排除在医疗接触材料之外。

力学性能的侧重点差异显著。医疗设备的材料需平衡强度与韧性,例如人工髋关节的 femoral stem(股骨柄)采用锻造钴铬钼合金(Co-Cr-Mo),其屈服强度(≥500MPa)足以支撑人体体重,而延伸率(≥15%)则能缓冲行走时的冲击,避免断裂;精密机械的传动部件则追求极致刚性,如机器人视觉系统的丝杠采用马氏体时效钢(18Ni-300),经时效处理后硬度达 HRC 50-52,且弹性模量高达 200GPa,确保微米级的定位精度。在耐疲劳性能方面,医疗设备关注 “长期静态载荷” 下的稳定性(如脊柱内固定器需承受 10 年以上的持续压力),而精密机械则强调 “高频动态载荷” 下的可靠性(如航空齿轮需耐受 10⁹次循环应力而不失效)。

加工适配性的不同要求。医疗设备的材料加工需避免 “二次污染”,例如钛合金植入件的抛光工序必须使用专用陶瓷砂轮,防止碳钢磨料残留引发术后感染;而精密机械零件的加工则更关注 “精度保持性”,如陶瓷镜头的超精密磨削需控制进给量在 0.1μm / 转,以保证表面粗糙度 Ra≤0.02μm。此外,医疗材料的加工过程需符合 GMP 规范(如洁净度 Class 8 级车间),而精密机械加工则可在工业环境中通过误差补偿技术(如激光干涉仪实时修正)实现高精度。

三、材料创新的分野路径

面对各自的核心诉求,医疗设备与精密机械领域的材料创新也呈现出差异化的发展方向。

医疗设备材料正朝着 “功能化生物材料” 方向突破。可降解镁合金(如 Mg-Zn-Ca 合金)被用于骨折内固定螺钉,其在体内通过腐蚀反应逐步降解(降解速率约 0.2mm / 月),避免了二次手术取出的痛苦;而 “抗菌涂层技术”(如载银羟基磷灰石涂层)能在材料表面形成抑菌圈(直径≥15mm),有效降低植入物感染率(从 3% 降至 0.5% 以下)。这些创新均以 “生物安全性” 为前提,即使性能有所妥协(如可降解材料的强度低于传统金属),也需确保临床应用的绝对安全。

精密机械材料则聚焦 “极端环境适应性” 研发。陶瓷基复合材料(CMC)将碳化硅纤维嵌入陶瓷基体,在 1200℃高温下仍能保持结构稳定,成为下一代航空发动机叶片的核心材料;而超硬材料(如立方氮化硼)的应用,使精密刀具的寿命提升 5-10 倍,满足了蓝宝石镜片(硬度 9H)的高效加工需求。这些材料创新以 “性能极限突破” 为目标,甚至可以牺牲部分加工便利性(如 CMC 的切削难度远高于金属)。

医疗设备与精密机械零件加工的材料抉择分野,本质上是 “生命安全” 与 “工程性能” 两种核心价值的权衡。这种分野并非对立,而是材料科学 “精准匹配需求” 的生动体现 —— 当材料用于支撑生命时,生物相容性成为不可逾越的红线;当材料服务于工业精度时,力学性能与稳定性则成为终极追求。随着交叉领域的发展(如手术机器人),未来可能出现更多 “跨界材料”,但无论如何创新,这种基于核心诉求的抉择逻辑,始终是材料应用的根本遵循。