在高端制造领域,医疗设备零件与精密机械零件如同两颗璀璨的明珠,各自闪耀着技术的光芒。前者承载着生命健康的重量,后者驱动着工业文明的齿轮,两者都以 “精密” 为基石,却因服务对象与应用场景的迥异,衍生出截然不同的加工逻辑与工艺特性。这场跨越 “生命” 与 “工业” 的工艺对决,不仅展现了制造技术的多元性,更揭示了不同领域对 “精准” 的差异化解读。

精度维度的双重标准:从微米到纳米的价值分野

医疗设备零件与精密机械零件的精度要求,在数值上可能存在重叠,但背后的质量内涵却有着本质区别。精密机械零件的精度追求更多围绕 “功能实现”,而医疗设备零件则需兼顾 “生物相容性” 与 “临床安全性”,形成独特的精度控制体系。

手术机器人的末端执行器(如腹腔镜手术钳)堪称医疗零件精度的极致代表。其夹持部位的尺寸公差需控制在 ±0.005mm 以内,表面粗糙度必须达到 Ra0.02μm 以下 —— 这种镜面级光洁度不仅是为了减少组织损伤,更重要的是避免细菌滋生的微观缝隙。加工时需采用超精密磨削配合电解抛光工艺,在保证尺寸精度的同时,使表面形成一层致密的氧化膜,这层氧化膜的厚度控制(5-10nm)直接影响零件的耐腐蚀性能。相比之下,航空发动机的涡轮叶片虽然也要求 0.01mm 的轮廓精度,但允许表面存在 Ra0.1μm 的加工痕迹,只要不影响气动性能即可。

植入式医疗零件(如人工关节股骨柄)的精度控制涉及 “动态适配” 难题。这类零件与骨骼接触的表面需设计成多孔结构(孔径 50-500μm),以促进骨细胞生长,而与关节臼配合的轴颈部位则需达到 IT3 级精度(公差带 ±0.003mm)。这种 “粗糙与精密并存” 的加工要求,迫使制造商采用选择性激光熔化(SLM)3D 打印技术,先成形多孔结构,再通过电火花线切割(慢走丝)加工配合面,两种工艺的衔接误差需控制在 0.01mm 以内。而精密机械中的滚珠丝杠,虽然也要求 0.002mm 的导程精度,但整个零件的表面质量均匀一致,加工逻辑更为单一。

医疗设备中的微型零件(如心脏起搏器电极导管)将精度推向纳米尺度。导管末端的电极触点直径仅 0.3mm,表面镀层厚度需控制在 50-100nm,且镀层均匀性误差不超过 10%,否则会导致电信号传输不稳定。加工时需采用原子层沉积(ALD)技术,通过气相化学反应逐层生长镀层,每一层的厚度可精确到单原子级别。这种纳米级精度控制在精密机械中极为罕见 —— 即使是芯片制造设备的精密导轨,其定位精度通常也只要求到 10nm 级别,且不涉及生物相容性要求。

材料选择的天壤之别:从 “力学性能” 到 “生命兼容” 的跨越

材料是零件加工的基础,医疗设备零件与精密机械零件的材料选择,折射出两种截然不同的价值取向:前者以 “生物相容性” 为不可逾越的红线,后者则以 “力学性能” 为核心考量,这种差异直接导致了加工工艺的分野。

钛合金在两类零件中都有应用,但加工方式大相径庭。医疗领域的 TC4 钛合金(含 4% 铝、4% 钒)需经过特殊的表面处理 —— 阳极氧化形成 5-10μm 的氧化膜,这种氧化膜不仅能提高耐磨性,更能激活骨整合过程。加工时,阳极氧化的电解液配方(氟化物浓度 0.5-1.5mol/L)和电压参数(10-30V)需严格控制,否则会导致氧化膜成分异常,引发人体排异反应。而航空航天中的 TC4 零件,虽然也要求表面处理,但目的是提高疲劳强度(喷丸强化使表层产生残余压应力),加工时更关注的是避免表面烧伤,对化学成分的控制精度要求远低于医疗领域。

高分子材料的加工差异更为显著。医疗级聚醚醚酮(PEEK)用于制造脊柱融合器时,需保证材料纯度(杂质含量<0.1ppm),加工过程中不能使用含铅、镉的切削液,且刀具必须经过消毒处理(121℃高压蒸汽灭菌),避免交叉污染。某骨科器械企业为保证 PEEK 零件的生物安全性,甚至专门建设了洁净度 Class 8 的加工车间,空气中的尘埃粒子数(≥0.5μm)控制在 352000 个 /m³ 以下。而工业用 PEEK 零件(如泵阀密封件)的加工,更关注尺寸稳定性(热变形温度需≥250℃),对加工环境的洁净度无特殊要求,切削液的选择也以提高加工效率为首要目标。

医用陶瓷的加工堪称 “材料与工艺的双重挑战”。氧化锆陶瓷(ZrO₂)因具有与牙齿相似的色泽和强度,被广泛用于 dental 种植体,但这种材料的硬度高达 HV1200,加工时易产生微裂纹。采用超高压水射流切割(压力 400MPa)配合金刚石砂轮磨削,可在保证尺寸精度(±0.02mm)的同时,避免裂纹产生。而工业陶瓷(如氮化硅)用于机械密封件时,虽然也要求耐磨,但允许存在微小的加工缺陷(如深度<5μm 的划痕),加工成本仅为医用陶瓷的 1/5-1/10。

复合材料在医疗领域的应用呈现独特性。碳纤维增强 PEEK 复合材料用于制造骨固定板时,不仅要控制纤维方向(保证强度 anisotropy 与骨骼匹配),还要通过 γ 射线辐照(剂量 25-50kGy)进行灭菌处理,而辐照会导致材料性能变化(拉伸强度下降≤5%),加工时需预留性能余量。这种 “加工 - 灭菌” 的联动控制,在精密机械的复合材料加工中闻所未闻 —— 即使是航空航天的 CFRP 零件,也只需考虑成型后的力学性能,无需应对灭菌带来的性能衰减问题。

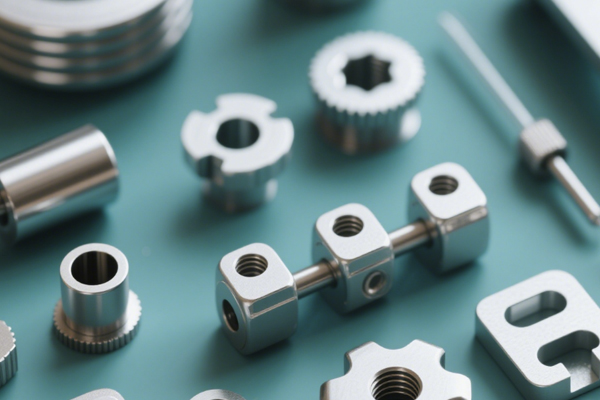

工艺体系的本质差异:从 “标准化生产” 到 “个体化定制” 的转型

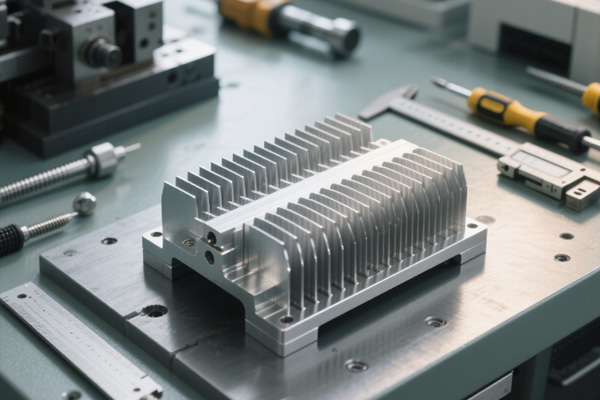

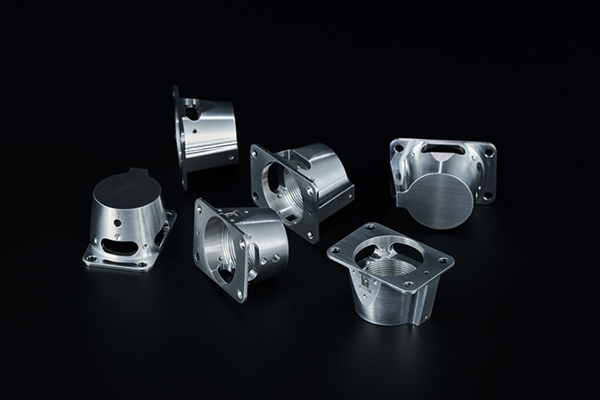

加工工艺的选择不仅取决于技术可行性,更受制于应用场景的深层需求。医疗设备零件加工正在从 “标准化” 向 “个体化” 转型,而精密机械零件则追求 “规模化” 与 “一致性”,这种差异构建了两套平行发展的工艺体系。

医疗零件的 “个体化定制” 催生了独特的加工流程。基于患者 CT 数据逆向设计的人工髋臼杯,需采用 3D 打印技术(SLM)直接成形,再通过五轴加工中心精修配合面。整个流程从数据获取到成品交付需在 72 小时内完成(满足急诊手术需求),这要求加工设备具备 “数据 - 加工” 的无缝对接能力(如 CAD 模型直接驱动加工代码生成)。而精密机械零件(如汽车变速箱齿轮)的加工,虽然也高度自动化,但产品设计周期长达数月,工艺参数一旦确定便严格执行,不允许频繁调整。

无菌加工是医疗零件独有的工艺要求。输液泵的流量控制部件(如硅胶阀芯)在加工后需经过等离子体灭菌处理,处理过程中的温度(40-60℃)和压力(50-100Pa)会导致零件产生微小变形(≤0.01mm),因此加工时需进行反向补偿。某医疗设备企业通过多次试验,建立了 “加工余量 - 灭菌变形” 的数学模型,使最终尺寸精度控制在 ±0.005mm 以内。这种 “加工与后处理的协同设计”,在精密机械加工中极为罕见 —— 即使是食品机械的零件,也只需达到表面清洁度要求,无需考虑灭菌导致的尺寸变化。

微纳加工技术在医疗领域的应用呈现爆发式增长。用于视网膜修复的微电极阵列,需在 0.5mm×0.5mm 的硅基片上加工出 100 个直径 50μm 的电极触点,触点间距误差需<5μm。采用光刻 - 蚀刻工艺实现这种精密结构时,需控制光刻胶的厚度均匀性(±1μm)和蚀刻速率(100nm/min±5%)。而精密机械中的微小型零件(如手表机芯齿轮),虽然也要求 0.01mm 的精度,但加工方法仍以传统的微切削为主,无需涉及半导体级别的光刻技术。

检测方法的差异体现了质量理念的分野。医疗零件的检测不仅关注尺寸精度,更强调 “功能验证”—— 如人工心脏瓣膜的叶片需进行动态疲劳测试(模拟 20 亿次心跳),测试过程中需实时监测叶片的变形量(≤0.05mm)。这种 “性能导向” 的检测体系,往往需要专用的测试设备(如脉动流循环测试系统),检测成本占制造成本的 30%-50%。而精密机械零件的检测更侧重 “尺寸合格性”,通过三坐标测量机等设备进行抽检(抽检率 5%-10%),检测成本通常不超过制造成本的 15%。

质量管控的底层逻辑:从 “可靠性” 到 “零风险” 的极致追求

质量管控是加工过程的灵魂,医疗设备零件与精密机械零件的质量标准,在本质上反映了不同领域对 “风险” 的承受能力:前者追求 “零风险”(任何缺陷都可能危及生命),后者则允许 “可接受的风险”(基于成本与可靠性的平衡),这种差异构建了截然不同的质量管理体系。

医疗零件的追溯性要求达到 “原子级”。每一批次的原材料都需记录炉号、化学成分分析报告(如钛合金的氧含量需控制在 0.12%-0.20%),加工过程中的每一道工序(如热处理的温度曲线、切削参数)都需实时记录并保存至少 10 年(满足医疗器械法规要求)。某植入器械企业甚至采用区块链技术,实现从原材料到患者的全链条追溯,任何环节的数据都无法篡改。而精密机械零件(如风电设备轴承)的追溯性要求相对宽松,通常只需记录关键工序的参数,保存期限为 3-5 年。

过程能力指数(CPK)的标准天差地别。心脏外科手术器械的关键尺寸(如吻合器钉仓的槽宽)要求 CPK≥1.67(对应合格率 99.99966%),这意味着每生产 100 万个零件,不合格品不能超过 3.4 个。为达到这一标准,加工设备必须具备极高的稳定性(如主轴跳动≤0.001mm),且需每小时进行一次过程校验。而精密机械中的精密轴承,CPK≥1.33 即可满足要求(合格率 99.9934%),过程校验频次为每班一次,两者的质量投入差距可达 5-10 倍。

失效模式分析的深度不在一个维度。医疗零件的 FMEA(失效模式与影响分析)需考虑 “临床使用场景”—— 如手术钳的锁紧机构若失效,可能导致组织夹持脱落,引发大出血。因此,加工时不仅要控制锁紧齿的尺寸精度(±0.01mm),还要进行 100% 的动态锁紧测试(模拟 500 次开合)。而精密机械零件的 FMEA 更多关注 “设备功能”—— 如机床主轴的轴承失效会导致加工精度下降,但通常不会直接危及生命,因此测试强度和覆盖率远低于医疗领域。

法规符合性是医疗零件加工的 “紧箍咒”。美国 FDA 的 QSR 820 法规要求,医疗零件的加工过程必须经过 “过程确认”(Process Validation),通过连续三批生产数据证明工艺稳定(如某批次的尺寸标准差≤0.003mm)。这种确认成本高昂(通常超过 100 万元),但却是产品上市的必备条件。而精密机械零件的加工,虽然也需符合 ISO 9001 等标准,但对过程确认的要求相对灵活,更多依赖客户的验收标准。

医疗设备零件加工与精密机械零件加工,代表了高端制造领域的两种极致追求:前者以 “生命安全” 为终极目标,构建了一套融合生物相容性、个体化定制与零风险质量的独特工艺体系;后者以 “工业性能” 为核心导向,发展出规模化、标准化与高可靠性的制造范式。两者在精度控制、材料处理、工艺选择和质量管控等方面的差异,不仅是技术路线的分野,更是价值取向的碰撞。

随着个性化医疗的发展和智能制造技术的进步,这两套工艺体系正呈现融合趋势 —— 医疗零件加工借鉴精密机械的自动化技术提高效率,精密机械加工吸收医疗领域的零缺陷理念提升质量。这种跨界融合,或许将催生下一代制造技术,在 “精准” 与 “人文” 之间找到新的平衡点,为高端制造开辟更广阔的未来。