医疗设备零件的加工质量直接关系到诊疗精度与患者安全,随着材料科学的进步,钛合金、医用陶瓷、高分子复合材料等新型材料在医疗设备中的应用日益广泛。这些材料虽具备优异的生物相容性、力学性能或功能性,但也对加工工艺提出了特殊要求。本文系统分析医疗设备关键新材料的特性,结合典型零件加工场景,探讨材料与工艺的适配逻辑及优化路径。

钛合金与钛基复合材料:兼顾生物相容性与加工稳定性

钛合金(如 TC4、TA2)因密度低、耐体液腐蚀且弹性模量接近人体骨骼,成为人工关节、骨科植入物等核心零件的首选材料。但其高强度、低导热性的特性,导致加工过程中切削温度高、刀具磨损快 —— 这一矛盾在复杂结构零件(如髋关节柄的多孔涂层区域)加工中尤为突出。

针对钛合金的加工适配,需从刀具与参数两方面协同优化。采用超细晶粒硬质合金刀具(WC-Co 含量 94%)或金刚石涂层刀具,可降低切削界面的摩擦系数;将切削速度控制在 60-100m/min(较钢件降低 40%),配合乳化液冷却系统(流量≥20L/min),能有效抑制钛合金加工中的 “粘刀” 现象。在人工膝关节股骨髁的曲面加工中,采用五轴联动加工中心配合球头铣刀(直径 φ6mm),通过螺旋线进给路径(步距 0.1mm),可使表面粗糙度控制在 Ra0.4μm 以内,满足假体与骨组织的贴合要求。

钛基复合材料(如 Ti-6Al-4V/SiC)在保留钛合金优势的同时,耐磨性提升 30%,适用于骨科手术器械的轴类零件。但其增强相 SiC 颗粒硬度高达 HV2800,对刀具的磨粒磨损极为严重。实际加工中需采用金属陶瓷刀具(Al₂O₃-TiC),并采用 “低速大进给” 策略(转速 800r/min,进给量 0.2mm/r),通过增加切削刃与材料的接触时间,减少颗粒对刀具的冲击性损伤。某医疗器械厂商通过工艺优化,将骨钻刃口的加工精度从 ±0.03mm 提升至 ±0.015mm,使用寿命延长至传统不锈钢骨钻的 2 倍。

医用陶瓷与玻璃陶瓷:高精度成形与低损伤加工的平衡

氧化锆陶瓷(ZrO₂)和氧化铝陶瓷(Al₂O₃)因具备优异的耐磨性、化学稳定性和绝缘性,广泛用于牙科种植体基台、超声手术刀换能器外壳等零件。这类材料的加工难点在于脆性大(断裂韧性 3-5MPa・m¹/²)、硬度高(HV1200-1600),传统磨削易产生微裂纹,影响零件强度。

预烧结坯加工 + 最终烧结致密化是陶瓷零件的主流工艺路径。在预烧结阶段(致密度 60%-70%),材料硬度降至 HV300-500,可采用 carbide 刀具进行铣削、钻孔等粗加工,加工效率较完全烧结后提升 5 倍。某牙科设备厂商加工氧化锆牙冠时,先在预烧结态完成外形铣削(留 0.3mm 精加工余量),再经 1500℃烧结致密化,最后通过金刚石砂轮(粒度 120#)精磨成形,既保证了精度(尺寸公差 ±0.02mm),又避免了裂纹产生。

对于玻璃陶瓷(如锂 disilicate 玻璃陶瓷)制成的内窥镜镜头支架,其光学面加工需达到纳米级表面粗糙度(Ra≤10nm)。采用固结磨粒研磨 + 化学机械抛光(CMP) 的复合工艺:先用金刚石研磨片(W10)去除加工余量,再通过胶体二氧化硅磨料(粒径 50nm)与碱性抛光液的化学反应,实现材料的超精密去除。该工艺使镜头支架的平行度控制在 5μm/m 以内,满足内窥镜光学系统的装配要求。

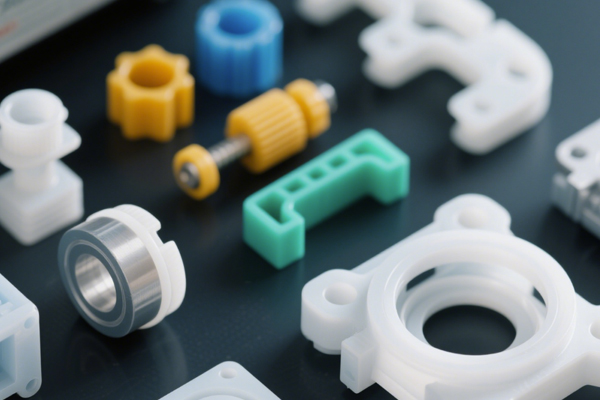

高分子医用材料:兼顾功能性与加工精度的工艺选择

聚醚醚酮(PEEK)及其复合材料因耐湿热消毒、X 射线可穿透,成为骨科植入物、手术器械手柄的新型替代材料。但 PEEK 的高熔融粘度(380℃时约 800Pa・s)和低导热性,导致注塑成形时易出现缩痕;其耐磨性需通过碳纤维增强(如 PEEK/CF30)改善,但增强后的材料对加工刀具磨损剧烈。

针对 PEEK 零件的加工适配,注塑成形需采用梯度升温模具(型腔温度 180-200℃) 并延长保压时间(≥30s),减少脊柱融合器等多孔结构零件的内部气孔。机加工阶段,选用超细晶粒硬质合金刀具(刃口圆角 0.05mm),采用高速低进给策略(转速 3000r/min,进给量 0.05mm/r),可有效抑制 PEEK 的粘刀与拉丝现象。某脊柱器械厂商通过优化切削参数,使 PEEK 融合器的表面粗糙度从 Ra2.5μm 降至 Ra0.8μm,提升了与骨水泥的结合强度。

硅橡胶在输液泵软管、密封件中应用广泛,其高弹性(邵氏硬度 30-70A)导致传统切割易产生回弹变形。采用激光切割(波长 1064nm) 配合氮气保护,通过控制激光功率(5-15W)和切割速度(100-300mm/s),可实现 0.1mm 宽的切口精度,且热影响区控制在 50μm 以内,避免材料老化。

形状记忆合金:应对超弹性与加工硬化的工艺突破

镍钛合金(NiTi)作为典型的形状记忆材料,在血管支架、骨科复位器械中不可替代,但其超弹性(弹性应变可达 8%)和加工硬化效应,使切削加工时出现 “材料跟随刀具” 现象,尺寸精度难以控制。

针对镍钛合金支架的微细加工,电火花线切割(WEDM) 展现出独特优势:采用直径 0.05mm 的黄铜丝,脉冲宽度控制在 2-5μs,峰值电流 1-3A,可加工出 0.1mm 宽的支架网格,且热影响层厚度≤10μm。后续通过电化学抛光去除线切割后的重铸层,使支架表面粗糙度从 Ra1.2μm 降至 Ra0.05μm,降低血管刺激风险。

对于骨科用镍钛合金接骨板,等温锻造 + 精密铣削是高效加工路径:在 600℃等温条件下完成坯料成形,利用材料此时的低屈服强度(约 200MPa)减少加工硬化;铣削时采用超细晶粒 carbide 刀具(WC-Co+TaC),每刃进给量控制在 0.01mm 以内,通过冷却油雾(流量 50mL/h)实时降温,避免因温度升高(超过 300℃)导致的形状记忆效应失效。

工艺适配的核心原则与验证方法

医疗设备新材料加工的核心挑战,在于平衡材料功能性与工艺可行性。实际应用中需遵循三大原则:生物安全性优先(如避免加工过程中的重金属刀具磨损污染)、功能保留为基(如防止高温加工破坏形状记忆合金的相变特性)、精度与效率协同(如预成形与精加工的余量分配优化)。

工艺适配性的验证需结合医疗领域的特殊要求:通过扫描电镜(SEM) 检查植入物零件的加工表面是否存在微裂纹;采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) 检测金属离子析出量(如钛合金零件需≤0.1μg/cm²・day);对高分子材料进行加速老化试验(121℃湿热环境下 1000 小时),验证加工热影响对材料性能的影响。

结语

医疗设备新材料的加工工艺适配,本质是材料特性、零件功能与制造能力的协同优化。随着 3D 打印(如选择性激光熔化成形钛合金多孔结构)、超精密加工等技术的发展,新材料的加工瓶颈正逐步突破。未来趋势将是材料 - 工艺 - 性能的数字化集成:通过建立材料加工参数数据库,结合有限元仿真预测零件加工后的应力分布与功能退化风险,实现医疗设备零件从 “可加工” 到 “优性能” 的跨越,为高端医疗装备的国产化提供制造支撑。